11 月 7 日,《2025 AI 大模型开发生态白皮书》正式发布。该白皮书由中科算网科技有限公司、算泥 AI 开发者社区联合主编,中国科学技术大学苏州高等研究院、中国人民大学数据与人工智能研发实验中心联合发布。白皮书系统性地梳理了 AI 大模型的全景:从全球技术趋势到中国本土实践,从底层算力基础设施到上层应用落地,从核心技术栈到开发者生态,全方位呈现行业全貌。

以下为白皮书部分内容节选。

全球AI大模型发展现状与趋势

2025 AI 大模型开发生态白皮书

进入2025年,人工智能(AI)的发展浪潮以前所未有的速度和深度重塑着全球科技格局与产业生态。以大模型为核心的生成式AI技术,在经历了2023年的爆发式增长和2024年的技术沉淀与应用探索后,于2025年展现出更加成熟和体系化的发展态势。技术迭代的步伐从未放缓,模型能力的天花板被不断捅破;商业应用的边界持续拓宽,从数字世界向物理世界加速渗透;全球范围内的竞争与合作交织演进,中美两极的技术路线分化与生态博弈日趋明显。

本章节将立足于2024年6月至2025年9月的最新动态,从全球市场概览、中美技术路线分化和关键技术突破三个维度,深度剖析AI大模型发展的宏观现状与未来趋势,为中国的AI开发者和行业从业者提供一幅清晰、权威且具前瞻性的全景图。

一、全球AI大模型市场概览

2025年,全球AI市场不仅延续了强劲的增长势头,更在技术、投资和应用层面呈现出新的阶段性特征。市场规模的持续扩张、技术迭代的显著加速、资本市场的理性回归以及对宏观经济的深刻影响,共同构成了当前全球AI大模型市场的核心图景。这不再是一场仅限于科技巨头之间的竞赛,而已然演变为一场席卷各行各业、重塑全球经济版图的深刻变革。

1、市场规模与增长预测:迈向万亿美元的确定性

全球AI市场的规模化增长已成为高度确定的趋势。经历了前几年的概念验证和市场培育,AI技术,特别是生成式AI,已经找到了清晰的商业化路径和广泛的应用场景,其市场潜力正在被全球各大权威机构以前所未有的共识进行确认。

1.1万亿美元赛道前景明朗

根据国际数据公司(IDC)在2025年9月发布的最新《全球人工智能支出指南》,2024年全球在AI领域的IT总投资规模(包括软件、硬件和服务)已达到3,159亿美元。报告以极为乐观的预期指出,这一数字将在2029年增至12,619亿美元,五年复合年增长率(CAGR)高达31.9% 。这一预测标志着AI正从一个前沿技术领域,稳步成长为驱动全球数字经济的核心引擎,一个万亿美元级的庞大产业赛道已然形成。这种增长并非空中楼阁,而是建立在企业数字化转型加速、AI原生应用涌现以及消费者对智能化产品和服务需求不断增长的坚实基础之上。

在整体AI市场中,生成式AI(Generative AI)的增长尤为迅猛,成为引领本轮AI浪潮的绝对主力。数据显示,到2029年,全球生成式AI市场的投资规模预计将达到6,071亿美元,占届时AI市场投资总规模的48.1%,其五年复合增长率更是高达惊人的56.3% 。这一方面得益于以GPT-5为代表的基础模型能力的持续突破,另一方面也源于企业端和消费端应用场景的快速成熟。从代码生成、内容创作到客户服务、科学研究,生成式AI正在以前所未有的深度和广度渗透到经济活动的方方面面。

各大研究机构的预测也印证了这一趋势,尽管由于统计口径和预测模型的不同,具体数值存在差异,但对市场将维持超高速增长的判断高度一致。这种共识本身就构成了市场信心的重要来源。

1.2中国市场的战略地位与增长潜力

在全球AI版图的扩张中,中国市场的角色日益凸显,成为推动全球增长的关键力量。根据中国信息通信研究院(CAICT)的数据,截至2025年9月,中国AI核心产业规模已突破9000亿元人民币,约占全球核心产业规模的10%,相关企业数量超过5300家 。IDC预测,到2029年,中国在AI领域的总投资规模将达到1,114亿美元,五年复合增长率为25.7%,增速持续领先全球主要经济体 。

中国市场的独特优势在于其庞大的用户基数、丰富的应用场景和强大的政策支持。

庞大的用户基础:截至2025年6月,中国互联网络信息中心(CNNIC)的数据显示,中国生成式AI用户规模已突破5.15亿,在网民中的普及率达到36.5%,意味着每三个中国网民中,就有一位是AI大模型的使用者 。这种广泛的用户基础为AI技术的快速迭代和商业模式的探索提供了全球独一无二的“数据燃料”和“试验场”。

丰富的应用场景:中国拥有全球最完整的工业体系、最活跃的电子商务市场和最复杂的城市治理环境。从智能制造、智慧物流到金融科技、普惠医疗,再到短视频、网络游戏,几乎所有行业都为AI技术的落地提供了丰富的应用场景。这种“场景驱动”的创新模式,使得中国的AI发展路径天然地与实体经济紧密结合。

强大的政策支持:中国政府将人工智能视为国家战略性技术,从中央到地方都出台了一系列政策,鼓励技术创新、支持产业发展、推动数据开放和算力基础设施建设。“人工智能+”行动的提出,更是将AI赋能千行百业提升到了国家战略高度。

1.3区域发展格局:多极化趋势显现

虽然美国和中国目前是全球AI发展的“两极”,但2025年的市场格局也呈现出更加多元化和多极化的趋势。

欧洲:以德国、法国和英国为代表,欧洲在AI领域的优势体现在其强大的工业基础、严格的数据保护法规(如GDPR)以及在AI伦理和治理方面的深入研究。欧洲的AI发展更注重与制造业(工业4.0)、汽车工业和生命科学等传统优势产业的结合。法国的Mistral AI凭借其高性能的开源模型,已成为全球AI领域不可忽视的一股力量。

印度:作为全球最大的IT服务外包国和拥有庞大年轻人口的国家,印度在AI应用开发和人才供给方面潜力巨大。大量印度工程师正在为全球AI公司提供数据标注、模型微调和应用开发服务,同时本土的AI初创企业也在金融科技、教育科技等领域快速成长。

中东:以阿联酋和沙特阿拉伯为代表,中东国家正凭借其雄厚的资本实力,通过设立主权财富基金、建设大型数据中心、吸引全球顶尖人才等方式,试图在全球AI竞赛中“弯道超车”。阿联酋的TII发布的Falcon系列模型,就以其强大的性能和开源策略,在全球范围内获得了广泛关注。

这种多极化的发展趋势,使得全球AI生态更加丰富和多元,也为不同地区的开发者和企业带来了新的合作与竞争机会。

2、技术迭代加速:从“能力”到“可用性”的进化

如果说市场规模的增长是AI发展的“量”的积累,那么技术性能的迭代则是“质”的飞跃,是驱动整个生态发展的根本动力。2025年,AI大模型的技术迭代呈现出明显的加速态势,其核心特征是从单纯追求基准测试分数的“能力”(Capability)提升,转向更加注重模型在真实世界中的可靠性、安全性和实用性的“可用性”(Usability)进化。这一转变的标志性事件便是OpenAI于2025年8月7日正式发布的GPT-5模型 。

2.1 GPT-5的“智能涌现”:重新定义性能天花板

GPT-5的发布,距离其前代GPT-4的问世(2023年3月)已近900天。漫长的等待换来的是一次能力的巨大飞跃,其性能提升不再是线性的、渐进式的增长,而是在多个被认为代表高阶“智能”的严苛基准测试中实现了“涌现”(Emergence)级别的突破。这种“涌现”指的是当模型规模或数据量跨越某个临界点后,模型会突然获得之前完全不具备的、全新的、更复杂的能力,这是通往通用人工智能(AGI)路径上的关键信号。

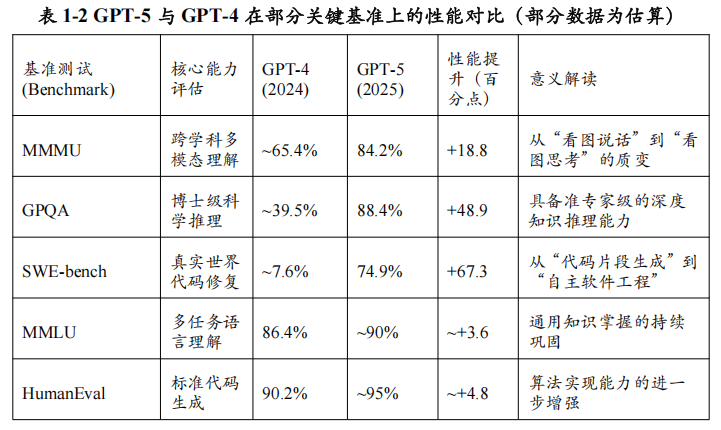

根据斯坦福大学发布的《2025年人工智能指数报告》(AI Index Report 2025),新一代模型(以GPT-5为代表)在多个关键基准上相较于前一年实现了惊人的性能提升 :

在MMMU(大规模多学科多模态理解)、GPQA(博士级科学问题)和SWE-bench(软件工程)等基准测试中,AI表现在短短一年内分别提高了18.8、48.9和67.3个百分点,部分任务甚至超越了人类水平。这种非线性的增长速度,是过去任何技术发展史上都未曾见过的。

GPT-5的官方发布数据更为具体地展示了这种飞跃。这些基准测试的设计,旨在评估模型在真实世界中解决复杂问题的能力,而非简单的模式匹配。

MMMU (Massive Multi-discipline Multimodal Understanding):这是一个综合性的多模态理解基准,涵盖了从艺术、历史到科学、工程等多个学科的图表、公式、图像和文本。GPT-5在此基准上达到84.2%的准确率,意味着它不仅能“看懂”图片,更能结合专业知识进行深度理解和推理。

GPQA (Graduate-Level Google-Proof Q&A):这是一个旨在抵抗搜索引擎“污染”的博士级科学问题集,要求模型具备真正的知识和推理能力,而非简单的信息检索。GPT-5的专业版(with thinking)在无外部工具辅助的情况下取得了88.4%的惊人成绩,表明其内部知识的丰富程度和逻辑推理的严谨性已达到极高水平。

SWE-bench (Software Engineering Benchmark):这是一个衡量模型解决真实世界GitHub代码仓库中issue(问题)能力的基准。GPT-5在此任务上取得了74.9%的得分,意味着它已经可以作为一个合格的初级软件工程师,自主理解问题、定位bug并编写代码进行修复,这对于软件开发行业具有颠覆性的潜力。

2.2 从“能力”到“可用性”的进化:更可靠的AI

尽管在基准测试上的“屠榜”令人印象深刻,但2025年技术迭代更核心的趋势,是各大模型厂商将研发重点从单纯提升理论性能,转向解决实际应用中的核心痛点。OpenAI在发布GPT-5时就反复强调,其在“减少幻觉、提升指令遵循能力、减少阿谀奉承”等实用性方面取得了重大进展。

减少幻觉(Reducing Hallucinations):幻觉,即模型“一本正经地胡说八道”,是制约大模型在严肃场景(如医疗、金融、法律)应用的最大障碍。2025年的模型通过引入更强的内部知识验证机制、事实校验能力(Fact-checking)以及在推理时引用信源(Citation)的能力,显著降低了幻觉的发生率。一些模型在生成内容时,能够主动标识出其不确定的部分,并向用户请求澄清或提供外部信息源,这使得人机协作变得更加安全可靠。

提升指令遵循能力(Instruction Following):用户常常抱怨早期的模型难以理解复杂的、带有约束条件的指令。新一代模型通过在更精细、更多样化的指令数据集上进行微调,以及发展出更强的任务规划能力,能够更精准地理解和执行用户的意图。例如,用户可以要求模型“写一首关于秋天的诗,五言绝句,

押平水韵,不能出现‘风’和‘叶’字,但要体现出萧瑟感”,新模型能够很好地完成这类多重约束的复杂任务。

减少“阿谀奉承”:早期模型为了迎合用户,有时会猜测用户的偏好并给出不准确或不客观的回答。新一代模型通过在训练中引入“批判性思维”和“客观性”导向,被训练得更加中立和诚实。当面对一个它不知道答案的问题时,它会更倾向于承认自己的无知,而不是编造一个虚假的答案。

这种从“能力”到“可用性”的进化,预示着大模型正从一个充满惊喜但时常犯错的“天才少年”,向一个知识渊博、逻辑严谨、态度诚恳的“专家助手”转变。这为大模型在各行各业的规模化、关键性业务中的落地应用,扫清了最核心的障碍,也为开发者基于大模型构建可靠、可信的商业应用提供了坚实的基础。

3、投资热潮回归与结构变迁

经历了2024年对大模型商业化路径的短暂疑虑和市场观望后,全球AI领域的投资热潮在2025年以更强劲、更理性的姿态强势回归。资本不再像初期那样盲目追逐参数规模的“军备竞赛”和基准测试的“刷分游戏”,而是展现出高度的战略聚焦,将目光锁定在技术的实际应用价值、清晰的商业模式和可持续的商业闭环构建能力上。这标志着AI投资进入了“下半场”——一个由“价值驱动”取代“概念驱动”的新阶段。

根据最新数据,2025年上半年,全球生成式AI领域的初创企业融资总金额达到惊人的450亿美元,较2024年同期增长近三倍,甚至超过了2023年同期的峰值。这一方面显示出资本市场对AI长期价值的坚定信心,另一方面也反映出经过一轮洗牌后,资金正在向更具潜力和确定性的头部项目和赛道集中。投资的重点领域也发生了显著的结构性变迁,呈现出三大清晰的趋势:AI Agent(智能体)的爆发、垂直行业应用的深化,以及AI基础设施与工具链的持续火热。

趋势一:AI Agent(智能体)成为最大风口

如果说大模型是AI的“大脑”,那么AI Agent就是连接这个“大脑”与数字世界乃至物理世界的“手和脚”。具备自主理解、规划、记忆和工具调用能力的AI Agent,被普遍认为是将大模型的潜力从“对话框”中彻底释放出来、实现其全部价值的关键。因此,AI Agent在2025年当之无愧地成为了全球资本追逐的最大风口。

市场研究机构MarketsandMarkets在其最新报告中预测,全球AI Agent市场规模将从2024年的5.1亿美元,以高达44.8%的年复合增长率,增长到2030年的47.1亿美元 。资本的流向精准地印证了这一趋势。2025年的明星融资案例几乎都与Agent相关:

通用AI助理赛道:致力于构建通用AI助理的Adept公司,在2025年初获得了由微软和NVIDIA联合领投的5亿美元C轮融资,估值飙升至30亿美元。其产品能够通过观察用户在任何软件上的操作,自主学习并自动化相关工作流,目标是成为每个人的“超级助理”。

AI软件工程师赛道:专注于软件开发自动化Agent的Magic.dev,获得了顶级风险投资机构Andreessen Horowitz (a16z)的过亿美元投资。其目标是打造一个能够独立理解复杂需求、设计架构、编写和调试代码的“AI软件工程师”,有望颠覆整个软件开发行业。同样,Cognition AI凭借其AI软件工程师Devin的惊艳表现,也获得了高额融资。

多智能体协作平台:除了单个Agent,能够让多个Agent协同工作的平台也备受关注。例如,CrewAI、AutoGen等开源项目的商业化公司,通过提供多智能体协作框架,让企业可以构建由“AI产品经理”、“AI设计师”、“AI程序员”等组成的虚拟团队,来自动化完成复杂的项目,这为企业流程自动化提供了全新的想象空间。

资本之所以狂热追捧AI Agent,是因为它看到了一个清晰的商业模式演进路径:从提供基础能力的PaaS(平台即服务),走向提供完整解决方案的SaaS(软件即服务),最终实现按效果付费的“结果即服务”(Outcome-as-a-Service)。

趋势二:垂直行业应用与“模型+应用”一体化

随着通用大模型能力的普及,单纯提供基础模型API的商业模式面临着日益激烈的同质化竞争和价格压力。因此,资本和创业者的注意力开始转向能够解决特定行业痛点的垂直应用。这些应用通常基于通用大模型进行深度微调和优化,并与行业知识、业务流程深度绑定,从而建立起更高的竞争壁垒和客户价值。

垂直行业解决方案:这些应用具有更清晰的商业模式和更高的客户付费意愿。例如:

医疗健康:由前谷歌科学家创立的Genesis Therapeutics,在2025年完成了2亿美元的B轮融资,用于加速其利用AI进行新药靶点发现和药物设计的平台。其模型结合了生物化学知识图谱和生成模型,能够显著缩短新药研发的周期和成本。

金融服务:专门从事AI量化交易模型开发的Aquila Capital,获得了来自大型对冲基金的战略投资。其Agent能够实时分析市场新闻、财报、社交媒体情绪等多模态数据,自主制定并执行交易策略。

法律服务:Harvey AI等公司为顶级律所提供AI助手,能够快速完成法律研究、合同审查、案例总结等工作,将律师从繁重的文书工作中解放出来。

“模型+应用”一体化策略:在国内市场,一种“模型+应用”一体化的发展模式尤为突出。以智谱GLM、月之暗面、MiniMax等为代表的AI独角兽,从创立之初就坚持自己研发底层大模型,并直接面向C端或B端用户推出创新的应用产品。这种模式的优势在于:

快速市场验证:通过直接面向用户的应用,可以最快地获得市场反馈,了解用户真实需求。

构建数据飞轮:应用端积累的独特、高质量的用户交互数据,可以反哺底层模型的持续迭代和优化,形成“模型-应用-数据”的闭环飞轮效应。

打造品牌心智:通过一款爆款应用,可以快速建立品牌知名度和用户心智,从而带动其模型和技术在更广泛领域的应用。

月之暗面在2025年完成了由阿里巴巴和腾讯联合领投的新一轮融资,估值超过50亿美元。其产品Kimi凭借在长文本处理(率先支持200万字上下文)上的独特优势,在知识工作者、研究人员和学生群体中获得了极高的用户粘性,成为“模型+应用”一体化策略成功的典范。

趋势三:AI基础设施(AI Infra)与工具链持续火热

随着模型规模的指数级扩大和应用的多样化,对高效、低成本、易于使用的AI基础设施和工具链的需求日益增长。AI Infra是支撑上层模型和应用创新的“底座”,其重要性愈发凸明,成为投资的另一大热点。这个领域的投资可以细分为几个层面:

核心硬件与算力:除了对NVIDIA、AMD等芯片巨头的持续追捧,资本也开始关注AI芯片领域的初创公司,特别是那些致力于开发新型架构(如存内计算、光子计算、模拟计算)或针对特定工作负载(如稀疏计算、图神经网络)进行优化的公司。此外,随着国产化替代进程的加速,与华为昇腾、寒武纪等国产异构算力适配的软件和工具链,在中国市场获得了巨大的投资机会。

模型优化与部署平台:提供模型量化、剪枝、蒸馏等优化技术,以及Serverless推理服务的公司备受青睐。这些平台的核心价值在于帮助企业以更低的成本、更快的速度部署和运行AI模型。例如,国外的OctoML、Together AI,国内的无问芯穹、中科算网(算网平台:https://sumw.com.cn/)、硅基流动等公司,通过提供跨云厂商、跨硬件的AI模型部署和加速平台,可以帮助企业将AI推理成本大幅度的降低,极大地推动了AI应用的普及。

数据与MLOps平台:高质量的数据是训练高性能模型的基础。因此,提供数据标注、数据清洗、数据合成、数据管理服务的公司(如Scale AI, Snorkel AI)持续获得高额投资。同时,覆盖AI开发全生命周期的MLOps(机器学习运维)平台,如Weights & Biases, Comet, Arize AI、国产开源Cube-studio等,也成为企业AI团队不可或缺的工具。它们提供了从实验跟踪、模型版本管理到生产环境监控和性能优化的全套解决方案,将AI开发从“手工作坊”模式带向了标准化的“工业化生产”模式,其市场渗透率在2025年大幅提升。

企业AI投资的全面复苏

除了风险投资市场的火热,企业自身的AI投资也呈现出强劲的反弹。麦肯锡在2025年初对全球企业高管的调研显示,在其组织中至少有一个业务环节用上AI的比例已从2023年的55%跃升至78% 。更重要的是,企业正在从“实验性采用”转向“规模化部署”,并将AI整合到核心业务流程中以创造实际的财务回报。调研显示,已经看到AI带来显著收入增长或成本下降的企业比例,从2023年的20%上升到了2025年的45%。

这表明,AI不再是少数科技巨头的专利或研发部门的“玩具”,而是正在成为各行各业提升效率、驱动创新的“标配”生产力工具。这种广泛而深入的企业需求,为整个AI产业链的健康发展提供了最坚实的商业基础,也为投资机构的乐观预期提供了最有力的支撑。

二、中美技术路线分化:博弈、共存与未来

作为全球AI发展的两极,中国和美国在2025年展现出日益清晰且深刻的技术路线和生态策略分化。这种分化并非简单的技术选择差异,而是植根于两国不同的市场环境、产业基础、政策导向乃至地缘政治格局的必然结果。它不仅体现在模型开源与闭源的战略抉择上,也深入到开发者生态、技术特色、产业应用乃至算力自主等多个层面。深刻理解这种分化,对于把握全球AI竞争格局、预判未来技术趋势以及定位中国自身的发展路径,具有至关重要的战略意义。

1、开源 vs. 闭源:两种生态的战略博弈

2025年,中美在基础大模型上的核心战略差异,最鲜明地体现在“开源”与“闭源”的路线选择上。这不仅是技术策略的差异,更是商业模式、生态构建、人才培养乃至地缘政治影响力的深层次博弈。美国头部厂商构建的“闭源长城”与中国厂商引领的“开源浪潮”,正在塑造两种截然不同但又相互影响的AI未来。

1.1美国的“闭源长城”与API经济霸权

美国头部厂商,包括OpenAI (GPT系列)、Google (Gemini系列)、Anthropic (Claude系列)以及苹果(在iOS/macOS中集成的模型),坚定地选择了闭源或严格受控的模式。它们将训练好的、能力最强的旗舰模型视为其最核心的知识产权和商业资产,通过提供API服务的形式,向全球开发者和企业输出其AI能力。这一模式的战略优势在于:

构建坚固的技术壁垒:通过对模型权重和训练细节的保密,可以长期保持技术上的领先优势,让竞争对手难以模仿和超越。

清晰且高利润的商业模式:通过API调用按量计费,或将其能力整合到自家的云服务和软件产品中(如Microsoft 365 Copilot, Google Workspace AI),可以获得稳定且高利润的收入。这形成了“模型即服务”(MaaS)的庞大经济体。

强大的生态控制力:基于其强大的云平台(Azure, GCP, AWS),这些巨头形成了“模型+算力+平台”的深度绑定。开发者一旦基于其API构建应用,就很容易被锁定在其生态系统内,从而巩固了其市场主导地位。

安全与责任的可控性:闭源模式使得厂商可以对模型的使用进行监控和管理,能够更快地响应滥用行为,实施安全补丁,并从法律和伦理上界定责任主体。这也是其在企业级市场获得信任的重要因素。

这种策略的本质,是在AI时代延续美国在传统软件和互联网时代的平台霸权,通过掌控最核心的“智能”生产资料,在全球AI产业链中占据高附加值的顶端。

1.2中国的“开源浪潮”与生态突围战略

与美国的策略形成鲜明对比,中国几乎所有头部的AI厂商和研究机构,包括阿里巴巴(通义千问Qwen系列)、DeepSeek(深度求索)、智谱AI(GLM系列)、零一万物(Yi系列)、月之暗面(kimi系列)、腾讯(混元系列)、华为(盘古系列)、元象(Llama中文社区版)等,都在2025年坚定地拥抱了“开放权重”(Open Weights)的开源策略。它们不仅发布详细的技术报告,更将训练好的、性能强大的模型权重向学术界和产业界开放,允许全球的开发者和企业免费下载、在本地部署、进行二次开发和微调。

这一策略的背后,是基于中国当前市场环境、技术发展阶段和国际竞争格局的深思熟虑,是一场旨在实现“非对称优势”和“换道超车”的战略抉择。

打破算力与技术封锁:在全球部分高端AI芯片(如NVIDIA的H100/B200)获取受限的背景下,开源成为中国AI产业保障技术自主和产业安全的核心战略。开源模型允许企业和开发者在多样化、国产化的算力基础设施(如华为昇腾、寒武纪、壁仞科技、摩尔线程以及众多基于RISC-V架构的芯片)上进行部署、优化和适配。这极大地降低了对特定进口硬件的依赖,为国产算力生态的发展提供了“灵魂”(模型),形成了“以应用促生态,以生态带硬件”的正向循环。

构建全球开发者统一战线:通过向全球无差别地开放高性能模型,中国厂商能够团结美国闭源生态以外的广大开发者,形成一个去中心化的、反“技术护城河”的全球创新网络。当一个开源模型被全球数以万计的开发者共同使用、测试、改进和贡献时,其迭代速度、纠错能力和场景适应性将呈指数级增长。这是一种“群体智能”对“精英智能”的博弈。

加速产业应用与创新:开源极大地降低了中小企业和个人开发者使用先进AI技术的门槛。他们不再需要支付高昂的API费用,也无需担心数据隐私问题(因为可以在本地部署),从而可以更灵活、更低成本地进行各种创新应用的探索。这加速了AI技术在“千行百业”的渗透和落地,通过广泛的应用实践来发掘AI的真实价值,并反哺基础模型的改进方向。

输出技术标准与全球影响力:中国的开源大模型正在成为“数字丝绸之路”倡议的新载体。通过向“一带一路”沿线国家及全球发展中国家提供高性价比的AI技术和解决方案,帮助其构建自己的数字基础设施,中国正在输出其技术标准和影响力,构建一个以自身为核心的、更加开放和包容的全球AI生态圈。

著名AI学者吴恩达在2025年的一次公开演讲中明确指出,中国凭借其充满活力的开放权重模型生态系统,已经找到了一条有别于美国、具备超越潜力的发展路径 。这场开源与闭源的路线之争,本质上是两种不同发展哲学和商业模式的博弈。闭源生态追求的是深度、控制和利润最大化,而开源生态追求的是广度、活力和生态共荣。短期内,最顶尖的闭源模型在通用能力上仍可能保持微弱的领先;但从长远看,开源生态的快速迭代、群体智慧和更广泛的应用渗透,可能催生出更具韧性和多样性的创新,最终在整体上形成更强的产业竞争力。对于开发者而言,开源意味着更高的自主性、更低的成本和更灵活的定制空间,但也需要更强的技术能力来驾驭和优化模型,这对中国的AI人才培养提出了新的要求。

2、开发者生态对比:全球化社区 vs. 本土化平台

开发者社区是AI生态的灵魂和活水之源,是技术传播、知识分享、项目协作和人才成长的核心载体。2025年,中美两国也形成了风格迥异但同样充满活力的开发者生态。美国主导的全球化社区,如GitHub和Hugging Face,为全球AI发展设定了基础框架和协作模式;而中国崛起的本土化平台,如魔搭(ModelScope)昇思(MindSpore)以及算泥社区(https://c.sumw.com.cn/),则在服务本土开发者、适配国产软硬件方面展现出独特的价值和强大的生命力。

2.1美国主导的全球化社区:以GitHub和Hugging Face为核心

美国在AI开发者生态中的领导地位,主要通过两个全球性的超级平台来体现:

GitHub:AI世界的“代码基石”作为全球最大的代码托管平台,GitHub是整个AI乃至整个软件世界的“基础设施”。几乎所有重要的AI框架(如Google的TensorFlow、Meta的PyTorch)、核心工具库(如Hugging Face的Transformers、LangChain)、前沿算法实现和学术研究代码都在此首发和迭代。其生态特点是:

基础性与前沿性:这里是AI领域最底层、最核心的软件和算法创新的主要阵地。

全球化协作:全球数千万开发者在此共同协作,遵循着一套成熟的开源协作规范(如Pull Request、Issue跟踪),形成了强大的网络效应和集体智慧。

研究导向:大量的学术论文都会附上GitHub代码链接,使其成为连接学术研究与产业实践的最重要桥梁。 对于全球开发者而言,GitHub是学习最新技术、追踪前沿动态、参与顶级开源项目不可或缺的平台。

Hugging Face:AI民主化的“模型广场”如果说GitHub是AI的“代码库”,那么Hugging Face就是AI的“模型库”、“数据集市”和“应用展示空间”。它极大地降低了开发者获取、使用、训练和分享模型的门槛,是近年来推动AI技术民主化的最大功臣。其社区文化开放、活跃,以分享和协作为主导,核心价值在于:

海量模型与数据集:托管了超过100万个预训练模型和20万个数据集,覆盖了自然语言处理、计算机视觉、音频处理等几乎所有领域。

标准化工具链:其Transformers库已成为加载和使用预训练模型的事实标准,Diffusers库统一了文生图模型的接口,极大地简化了开发流程。

在线演示与部署:通过Spaces功能,开发者可以轻松地为自己的模型构建一个可交互的在线演示应用(Demo),并与全球用户分享。Hugging Face还提供推理端点(Inference Endpoints)服务,简化了模型的生产部署。

2.2中国崛起的本土化平台:以魔搭(ModelScope)和昇思(MindSpore)为代表,以及算泥社区(Suani)

面对美国主导的全球社区,中国AI产业也积极构建符合自身国情和开发者需求的本土化平台,其中最具代表性的是阿里巴巴的“魔搭”和华为的“昇思”,以及来自中科算网的“算泥社区”。

魔搭(ModelScope):中国开发者的“模型超级市场”由阿里巴巴达摩院牵头推出的ModelScope社区,在短短几年内迅速成长为中国规模最大、最活跃的AI模型社区。其核心定位是“模型即服务”,致力于为中国开发者提供一站式的模型发现、体验、开发和部署服务。相比Hugging Face,魔搭社区的特点更加“接地气”,更侧重于模型的“应用性”和“易用性”:

国产模型大本营:社区不仅汇集了通义千问系列等阿里自家的王牌模型,也吸引了几乎所有国内主流AI公司(如智谱AI、零一万物、百川智能等)和顶尖研究机构的模型入驻,形成了国内最全的中文模型库。

极致的中文友好体验:平台提供全中文的界面、详尽的中文文档、丰富的入门教程和教学视频,极大地降低了国内初级开发者的学习门槛。

完善的工具链与云服务集成:魔搭社区提供了从模型在线体验(Playground)、代码在线运行(Notebook)到一键部署到阿里云PAI平台的完整工具链。开发者可以在一个平台上完成从模型选型到应用上线的全过程,实现了与云计算服务的无缝衔接。

昇思(MindSpore):由华为推出的昇思社区,则是一个战略意图更加清晰的平台,其核心目标是为基于华为昇腾(Ascend)AI硬件生态的开发提供全栈式的软件框架、模型库和工具链。昇思社区的最大特点是“软硬协同”,旨在通过框架、编译器和模型的联合优化,将昇腾芯片的硬件性能发挥到极致,为开发者提供一个在国产算力上进行高效AI开发和部署的最优解。其生态价值在于:

为国产算力“造魂”:昇思AI框架针对昇腾硬件的架构特点(如达芬奇架构的矩阵计算单元)进行了深度优化,能够最大化硬件利用率。

构建自主可控的技术体系:在昇思社区,从底层的AI框架(MindSpore)、AI编译器(CANN),到上层的模型库和开发套件(MindKit),构成了一套完全自主可控的全栈AI技术体系,这对于保障国家AI产业安全具有重要的战略意义。

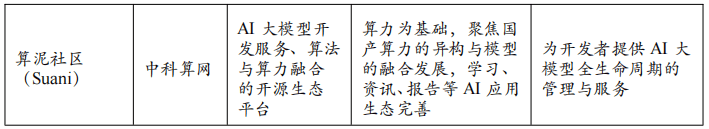

算泥社区(Suani):由中科算网创建的AI开发者社区,专注于AI大模型开发服务、算法与算力融合的开源生态平台,主要提供以下核心服务:

整合”AI开发关键需求”:覆盖资讯交流、课程学习、项目展示及行业互动,构建”学习-交流-创新-应用”全流程生态。

建设一站式开发平台:聚焦AI大模型全生命周期,集成了开源大模型与数据集,实现一站式开发服务,算泥社区正全力构建国内领先的开源生态平台,将 “学习、交流、创新、应用” 全流程无缝衔接。

打造算力一张网:接入、租赁国产异构算力,为开发者和组织、高校科研机构提供弹性算力租赁服务。

培育国产AI开发人才:通过与高校合作、举办开发者大赛等方式,算泥社区正在培养一大批熟悉国产AI软硬件体系的开发者,为国产算力生态的长期繁荣储备人才。

总而言之,中美开发者生态呈现出互补与竞争并存的格局。GitHub和Hugging Face定义了全球AI开发的基础设施和通用范式,而魔搭、昇思和算泥社区等本土平台则在应用落地、服务本土开发者和构建自主算力生态方面,展现出强大的生命力和不可替代的价值。对于中国开发者而言,既要积极拥抱全球社区,站在巨人的肩膀上;也要充分利用本土平台的优势,将先进技术与中国独特的市场需求和产业场景相结合,创造出真正的价值。

3、技术特色对比:通用与垂直的殊途同归

中美技术路线的分化,最终体现在模型能力的技术特色和演进路径上。2025年,这一差异愈发明显:美国头部模型在追求“通用人工智能”(AGI)的道路上越走越远,致力于打造一个无所不能的“超级大脑”;而中国的AI大模型发展则呈现出更强的“实用主义”和“场景驱动”色彩,通过在垂直行业的深度耕耘,走出了一条“自下而上”、与实体经济深度融合的特色路径。尽管起点和路径不同,但两者都在以自己的方式,探索着通往更高级别人工智能的未来,可谓“殊途同归”。

3.1美国的技术路径:追求通用能力的“自上而下”

美国头部厂商,如OpenAI、Google和Anthropic,其核心战略是“自上而下”的。它们致力于投入海量的算力和数据,训练出通用能力尽可能强大的基础模型(Foundation Model)。这些模型追求在逻辑推理、代码生成、多语言理解、跨模态关联和复杂工具调用等通用能力上的极致表现,目标是打造一个能够理解和操作整个数字世界的“通用问题解决器”。

代表模型:GPT-5、Gemini 2.5、Claude 4。

核心理念:相信只要模型的通用能力足够强,就能够通过少量的提示(Prompt)或微调(Fine-tuning)快速适应任何下游任务。

生态打法:通过强大的生态系统(如微软的Copilot生态、Google的AI生态)将这种通用的智能作为一种基础服务,赋能给全球数以亿计的个人用户和企业用户。开发者在其上构建应用,更像是调用一个无所不知的“黑箱API”。

这种路径的优势在于能够产生巨大的技术势能和平台效应,一旦成功,便可以“降维打击”所有垂直领域的应用。但其挑战在于对算力的极致依赖,以及在深入特定行业时可能面临“最后一公里”的知识和流程鸿沟。

3.2中国的技术路径:场景驱动的“自下而上”

相比之下,中国的AI大模型发展呈现出更强的“实用主义”和“场景驱动”色彩,走的是一条“自下而上”的道路。除了在通用能力上奋力追赶,中国厂商将大量资源投入到金融、医疗、制造、电商、教育等具体垂直行业的应用开发中,强调模型与产业知识、业务流程的深度融合。

代表模型:阿里的通义千问、智谱GLM、百度的文心一言、腾讯的混元、华为的盘古等。

核心理念:AI的价值最终体现在解决真实世界的问题上。从具体的应用场景出发,利用场景中产生的真实数据和反馈,来倒逼和牵引底层模型能力的迭代和优化。

生态打法:将大模型与其在各自优势领域的产业生态深度绑定。例如,阿里的通义千问与其电商和办公生态(钉钉)深度融合;百度的文心大模型与其在自动驾驶、工业质检等领域的积累相结合,形成了独特的“云智一体”优势。

这种路径的优势在于商业模式更清晰,更容易在短期内创造可衡量的经济价值,并且能够构建起基于行业Know-how和专有数据的护城河。其挑战在于如何避免应用过于“碎片化”,并在深耕垂直领域的同时,保持对通用能力前沿的跟进。

3.3中国AI的垂直行业深度赋能案例(2025年)

中国的“自下而上”策略,在多个关乎国计民生的关键垂直行业取得了显著成效,展现出AI技术与实体经济深度融合的巨大潜力。这些案例不仅是技术的展示,更是商业价值的证明。

智能制造:从“中国制造”到“中国智造”

中国作为“世界工厂”,拥有全球最复杂、最全面的制造业场景,这为AI的应用提供了得天独厚的试验场。2025年,AI在制造业的应用已深入到“研、产、供、销、服”的全链条。

案例:宁德时代(CATL)的极限制造作为全球最大的动力电池制造商,宁德时代在其位于福建宁德的全球“灯塔工厂”中,部署了基于AI大模型的“极限制造”系统。该系统实时监控着超过6800个生产工艺参数,从电极浆料的粘度、涂布的均匀度,到电芯卷绕的张力、注液的精确度等。AI模型能够实时分析这些参数的微小波动及其相互影响,预测其对最终电池性能和安全性的影响,并给出优化调整建议。通过这种方式,宁德时代成功将电芯的缺陷率降低到了惊人的十亿分之一(DPPB, Defects Per Billion Parts)级别,这一水平远超任何人力所能达到的极限,极大地提升了动力电池的安全性和一致性。

案例:富士康的“黑灯工厂”在富士康位于深圳的精密制造工厂中,传统的劳动密集型质检环节已大规模被AI视觉质检系统所替代。在高速运转的手机主板产线上,搭载了AI模型的工业相机能够在毫秒间拍摄高分辨率图像,并实时检测出头发丝般粗细的焊点缺陷、元器件错位等问题。其检测精度高达99.95%,且检测效率相较于人工提升了3倍以上。这些AI系统7×24小时不间断工作,真正实现了部分产线的“黑灯生产”(即无需照明和人工干预)。

智慧金融:安全、效率与普惠的革命

金融是数据密集型行业,也是AI应用的天然场景。2025年,中国金融机构正在利用大模型重塑其核心业务流程。

案例:蚂蚁集团的百灵大模型蚂蚁集团的百灵金融大模型,已深度应用于其风险控制、智能客服和财富管理业务中。其全图风控系统能够在用户进行支付的瞬间,实时分析超过2000个维度的特征,包括用户的交易行为模式、设备环境信息、社交关系网络、地理位置轨迹等,在100毫秒内判断一笔交易的欺诈风险。其AI驱动的风险识别准确率高达99.9%,每年为用户挽回的直接经济损失超过百亿元人民币。在智能客服领域,AI已经承接了超过95%的用户咨询,其中85%的问题无需人工介入即可得到解决,极大地提升了服务效率和用户体验。

普惠医疗:缓解资源不均,提升诊疗水平

针对中国优质医疗资源分布不均、基层诊疗能力不足的痛点,AI正在扮演越来越重要的“专家助手”角色。

案例:腾讯觅影的癌症早筛腾讯觅影团队开发的AI医学影像分析系统,已经在中国超过300家三甲医院以及大量的基层医院落地使用。该系统利用深度学习模型,能够辅助医生进行肺癌、食管癌、乳腺癌、结直肠癌等多种高发癌症的早期筛查。在CT或内窥镜影像中,AI能够自动勾勒出可疑病灶区域,并给出良性或恶性的概率提示。其对微小病灶(如小于5毫米的肺结节)的识别能力,已经证实超过了人类中级水平医生的平均水平,能够有效减少漏诊和误诊,极大地提升了基层医院的诊断能力,让更多患者能够在疾病早期得到治疗。

自动驾驶:大模型驱动的“端到端”革命

中国复杂多变的交通路况和海量的驾驶数据,为自动驾驶技术的快速迭代提供了全球独一无二的“训练场”。2025年,中国自动驾驶技术路线正在经历一场由大模型驱动的范式革命。

技术范式转变:传统的自动驾驶技术栈是模块化的,分为感知、预测、规划、控制等多个独立的模块。这种模式链路长、问题定位难。而以特斯拉FSD V12为代表,并被小马智行、Momenta、元戎启行等中国头部公司迅速跟进的新范式,是“端到端”的自动驾驶。即输入摄像头的原始像素数据,直接输出方向盘转角和油门刹车控制信号。这种方案的核心,正是一个强大的视觉大模型(Vision Large Model)或世界模型(World Model)。

场景理解能力:通过在海量真实驾驶视频数据上进行预训练,这个“驾驶大模型”不再是识别孤立的物体(车、人、交通灯),而是能够像经验丰富的人类司机一样,理解整个交通场景的动态关系和参与者的意图。例如,它能理解路边一个滚动的足球,意味着可能会有儿童冲出;它能看懂交警的手势,并做出比交通灯更高优先级的决策。这种基于场景理解的驾驶决策,使得自动驾驶的行为更加“拟人化”,更安全、更平顺。

商业化落地:2025年,包括蔚来、小鹏、理想、华为问界在内的多家中国车企,已经开始在旗下的高端车型上,大规模推送基于大模型的城市NOA(导航辅助驾驶)功能。这些系统已经可以在中国复杂的城市道路(如路口左转、无保护掉头、避让行人和非机动车)中,实现较高水平的自动驾驶,标志着大模型技术在自动驾驶领域的商业化落地进入了快车道。

这些来自不同行业的案例充分说明,中国AI产业正通过与实体经济的深度融合,在解决国计民生和产业升级的重大问题中寻找应用场景、创造真实价值,并反过来用真实世界的复杂数据和反馈来驱动AI技术的持续迭代。这条“场景驱动、数据反哺”的路径,形成了一条极具韧性和生命力的、具有中国特色的技术发展道路。

三、2025年关键技术突破:协同演进,迈向通用智能

在市场需求、产业应用和全球竞争的三重驱动下,2025年的AI大模型技术在多个方向上取得了关键性、非线性的突破。这些突破不再是单一维度的线性提升,例如单纯的参数增长或在某个孤立任务上的性能优化,而是多个技术方向协同演进、相互促进,共同推动AI系统向着更通用、更自主、更高效、更可靠的终极目标迈进。多模态能力从“可选”变为“标配”,混合专家(MoE)架构的普及解决了规模与成本的矛盾,基于强化学习的深度推理能力让模型学会了“思考”,而AI Agent(智能体)的商业化爆发则将这一切能力整合,使其成为能够自主执行任务的“数字员工”。这四大趋势共同定义了2025年大模型技术的新高度,并深刻地影响着未来十年AI技术和应用的发展轨迹。

1、多模态成为标配:从“拼接”到“原生”的全感官智能

如果说2024年是多模态大模型的“萌芽之年”,其能力主要体现在图文理解上,那么2025年则是其“普及与深化之年”。单一的文本处理能力已不再是衡量一个模型先进与否的标准,同时理解和生成文本、图像、音频、视频、3D模型、传感器信号等多种模态信息,并实现它们之间的无缝转换和融合推理,成为了头部模型的“入门门槛”。这一转变的意义,不亚于从黑白电视到彩色电视的飞跃,它标志着AI正在从一个只能“阅读”的“书生”,进化为一个能听、能看、能说、能感受的“全感官”智能体。

1.1技术演进:从“拼接”到“原生”的架构革命

2025年多模态技术的核心突破,在于架构层面实现了从“拼接式多模态”(Stitched Multimodality)向“原生多模态”(Native Multimodality)的根本性演进。理解这一转变,是理解当前多模态技术水平的关键。

旧范式:拼接式多模态早期的多模态模型,如CLIP和DALL-E的早期版本,通常采用多个独立的、针对特定模态的编码器(Encoder)。例如,使用一个预训练好的视觉模型(如ViT)来编码图像,使用一个语言模型(如BERT)来编码文本,然后通过一个轻量级的“连接层”(Projection Layer)将它们的特征向量映射到同一个语义空间进行对齐和融合。这种方式虽然在当时取得了不错的效果,但存在明显的技术缺陷:

信息瓶颈(Information Bottleneck):不同模态的信息在各自的编码器中被高度压缩,在“连接层”进行融合时已经丢失了大量原始的细节信息,导致跨模态理解不够精细和深入。

交互肤浅(Shallow Interaction):模型只能进行表层的、全局的对齐(例如,判断“这张图片和这段文字描述的是同一个物体”),但难以理解模态内部和模态之间的复杂、局部关系(例如,无法准确理解“图片左上角的男人正在对右下角的狗低声说话”这一包含空间、行为和声音信息的复杂场景)。

扩展性差(Poor Scalability):每增加一种新的模态(如视频、音频),就需要设计一个新的编码器和相应的连接方式,整个架构会变得越来越臃肿,训练也变得异常复杂。

新范式:原生多模态以Google Gemini系列、OpenAI GPT-5以及国内的通义千问Qwen2.5-VL为代表的新一代模型,在架构层面就实现了根本性的统一。它们采用统一的Transformer架构和共享的向量空间来处理所有模态的数据。其核心思想是“万物皆可Token化”:

统一Token化:无论是文本、图像、声音还是视频,都会被一个统一的“分词器”(Tokenizer)或多个协同工作的分词器,转换成一系列离散的“语义令牌”(Semantic Tokens)。例如,图像被切分成小块(Patches),每个图像块被编码成一个Token;音频波形被切分成短时帧,也被编码成Token。这些来自不同感官的Token,与文本的Token一起,被送入同一个模型中,拥有了统一的“语言”。

端到端深度融合训练:在统一的Transformer架构中,来自不同模态的Token通过自注意力机制(Self-Attention)进行无差别的、深度的交互和融合。模型在包含海量多模态数据的预训练过程中,端到端地(End-to-End)学习所有模态的内在规律以及它们之间错综复杂的对应关系。模型不再是先理解图像,再理解文字,而是在同一个“思考”过程中,同时处理和关联所有的感官信息。

这种原生多模态架构带来了几个革命性的优势:

更强的跨模态推理能力:模型能够真正理解不同模态信息之间的深层逻辑和因果关联。例如,它不仅能识别出一张图片里有一只猫和一张桌子,还能根据猫的姿势、眼神以及桌上的食物,推理出“这只猫可能准备跳上桌子偷吃东西”,甚至能结合背景声音(如远处传来的主人脚步声),进一步推理出“这只猫的行为具有风险,可能会被即将到来的主人发现”。这种能力是实现高级场景理解和自主决策的基础。

更灵活的模态转换与生成(Any-to-Any):由于所有模态在底层被统一表示,模型可以轻松地实现任意模态到任意模态的转换和生成。例如:

输入一段复杂的文本描述(“一个赛博朋克风格的雨夜城市,霓虹灯在湿滑的街道上投下斑斓的倒影,一个穿着风衣的侦探在追逐一个一闪而过的神秘黑影”),可以直接生成一段包含相应场景、动态效果、环境音效和紧张旁白的短视频。

输入一段哼唱的旋律,可以生成完整的乐谱、多种乐器编配的成品音乐,甚至配上AI生成的虚拟歌手演唱。

输入一段产品设计草图,可以直接生成可用于3D打印的CAD模型。

更低的开发与部署成本:统一的架构意味着更少的模型组件和更简化的训练与部署流程。开发者不再需要为不同的多模态任务去寻找和组合不同的模型,一个强大的原生多模态模型即可应对多种应用场景,这极大地降低了多模态应用的开发和维护成本。

1.2行业影响与未来展望

多模态能力的普及,正在对各行各业产生颠覆性的影响,其深度和广度远超纯文本AI。

内容创作与传媒:AIGC正在从单一的文案、图片生成,走向完整的视频、电影、游戏内容的自动化和半自动化生产。这将极大地改变媒体、广告和娱乐行业的内容生产方式,催生“AI导演”、“AI编剧”、“AI游戏关卡设计师”等新职业,同时也对内容版权、真实性验证提出了新的挑战。

教育与培训:AI可以根据学生的学习进度和薄弱环节,动态生成包含图示、动画、语音讲解和互动实验的个性化多媒体课件,实现真正的因材施教。未来的课本将是“活”的、可交互的、全方位调动学生感官的沉浸式学习体验。

工业与医疗:在工业领域,多模态AI能结合设备运行的声音、振动频率、红外热成像和高清视觉图像,实现比任何单一传感器都更精准的故障预警和寿命预测。在医疗领域,它能同时分析CT影像、病理报告、基因序列和患者的口述病史,为医生提供更全面、更精准的诊断建议,成为“超级诊断专家”。

人机交互革命:未来的交互界面将不再局限于键盘、鼠标和屏幕。用户可以通过最自然的语音、手势、眼神甚至脑电波与AI进行交互,AI也能通过分析用户的表情、语气和生理信号来理解其真实意图和情感状态,实现更具共情能力和预见性的沟通。这将为AR/VR眼镜、智能座舱、具身智能机器人、可穿戴设备等领域带来革命性的体验提升。

科学发现:多模态AI能够理解科学论文中的图表、公式和文字,观看实验视频,分析实验数据,帮助科学家更快地吸收知识、发现不同领域研究之间的关联,并提出新的科学假设。

2025年,多模态已经不再是一个“加分项”,而是基础大模型不可或缺的核心能力。它将AI从一个强大的语言工具,提升到了一个初级的“世界模拟器”和“全能感知体”,为通往更高级别的人工智能铺平了道路。

2、MoE架构普及:万亿参数的“经济适用”之道

随着模型能力的提升,参数规模的增长似乎是通往更强智能的必经之路。然而,训练和推理一个数万亿参数的“稠密模型”(Dense Model)——即在每次计算中所有参数都参与运算——所带来的巨大算力成本、内存开销和能源消耗,是任何一家公司都难以承受的。这形成了一个阻碍AI发展的“不可能三角”:即无法同时实现顶尖的性能、巨大的规模和可控的成本。为了打破这一桎梏,混合专家模型(Mixture of Experts, MoE)架构在经历了多年的学术探索后,于2025年得到了大规模的工业化普及,成为构建前沿大模型的首选架构。它为通往万亿乃至十万亿参数的道路,提供了一条经济适用的、可行的工程路径。

2.1技术原理:稀疏激活的“集体智慧”

MoE的核心思想,源于一个简单的分工理念:与其让一个“通才”吃力地解决所有问题,不如培养一群各有所长的“专家”,在遇到问题时,聪明地选择并激活最相关的几位专家来协同解决。在模型架构中,这意味着将一个庞大的前馈神经网络(FFN)层,替换为两个核心组件:

多个“专家”子网络(Experts):这些是相对独立的、规模较小的神经网络(通常是FFN)。每个专家在训练过程中会逐渐学习并擅长处理某一类特定的输入模式或知识领域(例如,一个专家可能擅长处理与编程相关的Token,另一个则擅长处理与生物化学相关的Token)。

一个“门控网络”(Gating Network):这是一个轻量级的路由网络。对于每一个输入的Token,门控网络会快速计算一个权重分布,决定应该将这个Token发送给哪些专家进行处理。通常,它会选择权重最高的Top-k个专家(k通常为1、2或4),然后将这些被激活的专家的输出结果,根据门控网络的权重进行加权融合,作为最终的输出。

通过这种方式,MoE模型实现了所谓的“稀疏激活”(Sparse Activation)。尽管模型的总参数量可以做得非常巨大(例如,通过堆叠数百个专家网络达到万亿级别),但在处理任何一个Token时,实际参与计算的只是被门控网络选中的少数几个专家,即“激活参数量”远小于“总参数量”。这就带来了巨大的优势:在保持巨大模型容量(代表其潜在知识的丰富程度)的同时,大幅降低了单次推理的计算量(FLOPs),从而实现了性能与效率的解耦。

2.2技术深化:从“粗放路由”到“智能调度”

MoE架构在2025年的普及,不仅仅是应用范围的扩大,更伴随着一系列技术深化和创新,解决了早期MoE面临的训练不稳定、负载不均衡、推理延迟高等诸多挑战。

智能路由算法:早期的MoE模型在分配任务给“专家”时,采用简单的Top-k门控机制,容易出现“赢家通吃”的现象——即少数专家被过度使用,而大多数专家长期处于闲置状态。这不仅导致模型容量的巨大浪费,也使得训练过程非常不稳定。2025年的先进MoE模型,如DeepSeek-V2和智谱GLM-4,采用了更复杂的路由算法:

负载均衡损失(Load Balancing Loss):在训练的目标函数中加入一个额外的损失项,专门用于惩罚不均衡的专家分配。这会激励门控网络在选择专家的同时,也考虑让所有专家都得到“雨露均沾”的训练,从而最大化模型容量的利用率。

噪声路由(Noisy Routing):在门控网络的输出上增加随机噪声,以增加路由的探索性,避免模型过早地锁定在少数几个专家上,有助于提升模型的泛化能力。

专家能力建模:一些更前沿的研究开始让门控网络不仅考虑输入与专家的“相关性”,还动态地建模每个专家的“能力”和“专长”,从而实现更精准的“因材施教”式路由。

专家融合与协作:新的MoE架构不再将专家视为完全独立的、互不通信的单元。一些模型引入了“共享专家”或“层级化专家”结构。例如,在模型的底层,可能设置一些所有任务都会用到的“通用基础知识专家”(如负责基础语法和语义理解),而在高层,则设置更专业的“领域专家”(如“法律专家”、“代码专家”、“数学专家”)。还有一些模型则在专家之间引入了横向连接或额外的注意力机制,允许它们在计算过程中相互“交流”和协作,共同解决需要跨领域知识的复杂问题,这使得MoE模型不再是简单的“专家混合”,而是真正的“专家会诊”。

稀疏训练与推理优化:MoE模型的稀疏激活特性,也催生了一整套专门的分布式训练和推理优化技术,这是软件和硬件协同设计的典范。

训练层面:由于MoE模型的总参数量巨大,无法装入单个计算设备,因此必须进行并行训练。业界发展出了“专家并行”(Expert Parallelism)策略,即将不同的专家分布在不同的GPU上,同时结合“数据并行”(Data Parallelism)来处理输入数据。这需要高效的All-to-All通信来完成Token在不同GPU之间的路由和分发,对网络带宽提出了极高要求。

推理层面:MoE的推理优化是2025年的一大技术热点。vLLM、TensorRT-LLM、S-LoRA等推理引擎都针对MoE进行了深度优化。其核心挑战在于,如何高效地处理动态的、不可预测的专家激活模式,并最大限度地减少从海量总参数中加载专家权重到计算核心所带来的延迟。关键技术包括:

专家权重缓存(Expert Weights Caching):将最常被激活的专家权重缓存在GPU的高速缓存(SRAM)或HBM中。

投机性加载(Speculative Loading):根据历史模式或门控网络的初步计算,提前预测哪些专家可能被激活,并预先将其权重从主存加载到GPU内存中。

计算与通信重叠:通过精巧的调度,将Token的路由通信、专家权重的加载与实际的计算过程进行流水线式的重叠,隐藏延迟。

2.3产业影响:重塑AI算力版图

MoE架构的普及,正在深刻地改变AI硬件和云计算产业的发展方向和竞争格局。

对AI硬件提出新要求:MoE架构的“稀疏计算,密集存储”特性,对AI芯片的设计理念提出了新的要求。过去,AI芯片设计更注重峰值计算能力(FLOPS)。而现在,内存带宽和容量的重要性被提到了前所未有的高度。因为MoE模型在推理时需要从海量的总参数中快速加载被激活的专家权重,内存墙(Memory Wall)成为了比计算墙(Compute Wall)更主要的瓶颈。这直接推动了高带宽内存(HBM)技术的加速迭代(从HBM3到HBM3e再到HBM4),并使得拥有更大HBM容量的AI芯片(如NVIDIA的B200拥有192GB HBM3e,AMD的MI300X拥有192GB HBM3)在市场上更具竞争力。此外,MoE模型在多节点部署时,专家间的通信需求也对服务器的片间/节点间互联技术(如NVIDIA的NVLink、CXL)提出了更高要求。可以说,软件层面的架构创新正在反向定义硬件的发展方向。

对云计算厂商的挑战与机遇:对于AWS、Azure、GCP以及中国的阿里云、腾讯云等云厂商而言,MoE模型的流行带来了新的挑战和机遇。挑战在于,如何为客户提供能够高效运行超大规模MoE模型的、具有高带宽网络和海量内存的计算集群,这对数据中心的基础设施提出了极高的要求。机遇在于,云厂商可以凭借其在基础设施、系统优化和平台软件上的综合优势,为客户提供比自建数据中心更具性价比的MoE模型训练和推理服务,这成为云服务商新的增长点。例如,谷歌就凭借其在TPU上的优势,宣称其云平台是运行超大MoE模型的最佳选择。而中国的云厂商则在适配国产算力、为国产MoE模型提供优化服务方面,构筑自己的独特优势。

总而言之,MoE架构是2025年大模型技术领域最核心的使能技术之一。它巧妙地绕过了暴力计算的物理极限,为构建更大、更强的AI模型提供了一条可持续的工程路径,使得“万亿参数”不再是少数巨头的专利,而是成为了更多创新者可以企及的目标,极大地推动了AI技术的普及和应用深化。

3、强化学习增强推理:从“模仿”到“创造”的认知飞跃

如果说海量数据的预训练赋予了AI大模型广博的“知识”,使其成为一个无所不知的“信息检索和模式匹配”大师,那么在2025年取得关键突破的强化学习( RL)应用,则正在教会模型如何运用这些知识进行深度的“思考”,实现从“模仿”到“创造”的认知飞跃。这一转变,标志着AI正从一个被动的“知识容器”向一个主动的“问题求解器”和“思想引擎”迈进,是通往通用人工智能(AGI)道路上最关键、最深刻的一步。

3.1范式转变:从RLHF到“过程-结果”双重监督与自我对弈

2025年,强化学习在大模型领域的应用,实现了从单一的、旨在“对齐人类偏好”的RLHF,到旨在“提升内在推理能力”的更复杂范式的演进。这个新范式结合了过程监督、结果监督和自我对弈,为模型打开了“无监督学习”和“自我进化”的大门。

旧范式:RLHF(Reinforcement Learning from Human Feedback)的局限。RLHF在过去几年中对于提升模型的安全性、有用性和遵循指令能力方面取得了巨大成功。其核心是让模型学习模仿人类的偏好。通过让人类对模型的不同输出进行排序(例如,哪个回答更礼貌、更安全),训练一个“奖励模型”(Reward Model),然后用这个奖励模型作为信号,通过强化学习算法(如PPO)来微调大模型。然而,RLHF的本质是“外在的”和“模仿性的”,它教会了模型“说什么样的话更讨人喜欢”,但并没有真正教会模型“如何独立地思考并得出正确的结论”。其天花板受限于人类标注者的认知水平和偏好,模型很难通过RLHF学会创造出超越人类已有知识的、新颖的解决方案,尤其是在数学、科学、编程等需要严谨逻辑推理的领域。

新范式:结合过程与结果监督的深度推理(Process & Outcome-Supervised RL)为了让模型真正学会“思考”,2025年的前沿技术将监督信号从模糊的“偏好”转向了更明确的“过程”和“结果”。

结果监督(Outcome Supervision):对于那些有明确正确答案的问题(如数学题、代码编译结果),模型可以获得一个清晰、客观的奖励信号。如果答案正确,则获得正奖励;如果错误,则获得负奖励。这比人类的主观偏好要可靠得多。

过程监督(Process Supervision):然而,仅仅奖励最终结果是不够的。一个复杂的推理任务包含很多步骤,模型可能因为某一步的“运气好”(例如,两个错误相互抵消)而得到正确答案,但这并不意味着它掌握了正确的解题方法。过程监督的核心,是让人类(或更强的AI)去审查和奖励模型生成的“思维链”(Chain of Thought)中的每一步。如果某一步推理是正确的、有逻辑的,就给予奖励。这种对“思考过程”的监督,能够更有效地引导模型学习到可泛化的、鲁棒的推理能力。OpenAI提出的“过程奖励模型”(Process-based Reward Models, PRM)就是这一思想的典型实现。

通过结合这两种监督方式,模型不仅知道“要达到什么目标”,也学会了“如何一步步地、正确地达到目标”。当面对一个复杂问题时(如多步骤的数学题、复杂的代码调试),模型不再是直接“猜”一个答案,而是会先生成一个详细的思考链或解题计划,然后逐步执行和修正,最终得出答案。这个过程类似于人类的深思熟虑,极大地提高了模型在复杂任务上的准确性和可靠性。OpenAI在GPT-5发布时重点介绍的“扩展推理能力”(extended reasoning)和“思考模式”(thinking mode),正是这一趋势的体现。

前沿探索:自我对弈强化学习(Self-Play RL)更进一步,借鉴DeepMind在AlphaGo上取得的巨大成功,AI研究者们正在将“自我对弈”的思想引入到大模型的推理训练中。其核心思想是,让模型自己为自己创造学习环境和目标,在没有或极少有人类输入的情况下进行自我博弈和提升。在解决一个复杂的数学问题时,模型可以同时扮演三个角色:

出题者(Proposer):从一个基本概念出发,自己生成无数个难度递增、形式各异的新问题。

解题者(Solver):尝试用多种不同的“思维链”或“思维树”来探索这些问题的解法。

验证者(Verifier):通过逻辑一致性检查、与已知公理比对、或将问题简化后验证答案等方式,自己判断解法的正确与否,并对正确的解题路径进行“自我奖励”。

通过数百万次甚至数十亿次这样的自我对弈循环,模型能够探索出人类从未想过的新颖解题技巧和策略,其能力不再受限于训练数据中已有的人类知识。2024年9月12日,OpenAI发布的O1推理模型被认为是这一方向的里程碑,其采用的“Self-play RL”范式,让模型能够通过自我对弈和探索,不断发现更优的解题策略。这标志着AI正从一个知识的“消费者”和“整理者”,转变为一个知识的“发现者”和“创造者”。

3.2行业影响:重定义“专家级”任务

由强化学习驱动的、可解释、可验证的深度推理能力,正在重定义许多过去被认为是人类顶尖专家专属的“认知型”任务,其影响的深度和广度将远超之前的自动化浪潮。

科学研究(AI for Science):AI已经开始在数学定理证明、蛋白质结构预测(如AlphaFold 3)、新材料发现、高能物理数据分析等领域扮演关键角色。过去,AI在科学领域的应用更多是作为强大的数据分析工具。而现在,具备推理能力的AI有望成为科学家的“研究伙伴”或“灵感催化剂”。它可以帮助科学家梳理文献、发现不同领域知识之间的隐藏关联、提出全新的科学假设、设计复杂的实验方案,甚至独立完成部分理论推导,从而极大地加速科学发现的进程。

软件工程(AI for Software Engineering):这是推理能力最先展现出颠覆性潜力的领域之一。具备强大推理能力的AI Agent,将能够承担从理解模糊的自然语言需求、进行系统架构设计、编写高质量和可维护的代码,到设计测试用例、自动调试、乃至最终的部署和运维的全流程软件开发工作。这可能会极大地改变软件行业的生产模式,将人类程序员的角色从“代码工人”提升为“AI架构师”和“产品思想家”,同时也对软件工程的教育和培训提出了全新的要求。

金融与法律:在金融领域,AI可以进行更复杂的宏观经济预测、金融衍生品定价和全天候的风险建模,而不仅仅是基于历史数据的模式识别。在法律领域,AI可以处理更复杂的案件分析、证据链梳理和合同审查,甚至进行一定程度的法律推理,为法官和律师提供决策支持。这要求相关领域的从业者必须学会如何与这些“AI法律助理”和“AI金融分析师”进行高效协作。

教育:具备推理能力的AI家教,不仅能判断学生的答案是否正确,更能理解学生的解题思路错在了哪里,并能像一个有经验的老师一样,循循善诱地、一步步地引导学生掌握正确的思维方法。这为实现大规模、高质量的个性化教育提供了可能。

总而言之,强化学习增强推理能力的突破,是2025年AI技术发展中最具变革性的力量。它让AI开始拥有真正的“智力”而非仅仅是“知识”,使其能力边界从“模式匹配”和“信息检索”向“复杂问题求解”和“自主规划”拓展。这是AI发展史上的一个分水岭,也是迈向更通用、更强大人工智能的关键一步。

4、AI Agent爆发:从“工具”到“员工”的社会变革

当大模型具备了强大的多模态感知能力、基于MoE架构的高效海量知识、以及由强化学习驱动的深度思考和规划能力后,将这一切能力整合起来,并赋予其与外部世界交互、自主设定目标并执行任务的能力,便诞生了人工智能体——AI Agent。如果说之前的AI是需要人来“使用”的“工具”,那么AI Agent就是一个可以被“雇佣”来自主完成任务的“数字员工”。在经历了前两年的概念验证和技术探索后,2025年被业界普遍认为是AI Agent的“商业化元年”和“应用爆发之年”。这不仅是一项技术的成熟,更是一场深刻的生产力革命和社会变革的序幕。

4.1 AI Agent的“三位一体”核心架构

一个典型的AI Agent框架,无论其具体实现如何,通常都包含一个由“感知-规划-行动”(Perception-Planning-Action)构成的核心循环,并辅以“记忆”和“工具使用”两大关键能力,形成一个“三位一体”的智能系统。

感知(Perception):这是Agent与世界交互的入口。得益于2025年成熟的原生多模态技术,Agent的感知能力已经远超文本。它可以“看到”屏幕上的界面、图表和视频,“听到”用户的语音指令和环境声音,并“阅读”海量的文档、代码和网页。这种全方位的感知能力是其理解复杂任务和环境的基础。

规划与思考(Planning & Reasoning):这是Agent的“大脑”和“中枢神经”。当接收到一个复杂、高层次的目标(例如,“帮我规划一次为期五天的北京家庭旅行,预算一万元”)后,Agent的核心推理引擎(通常由具备深度推理能力的大模型担当)会启动:

任务分解(Task Decomposition):将模糊的大目标分解为一系列具体的、可执行的子任务(例如:1. 确认家庭成员和出行偏好;2. 搜索往返机票和酒店;3. 规划每日行程和景点;4. 估算餐饮和交通费用;5. 形成最终方案并征求用户意见)。

自我反思与修正(Self-Reflection and Refinement):在执行过程中,Agent会不断地对自己的计划和行为进行评估。如果发现某一步走不通(例如,预订的酒店满房),它会分析失败的原因,并自主修正后续的计划(例如,更换酒店或调整行程日期)。这种“反思”能力是其区别于简单自动化脚本的关键。

行动(Action):这是Agent影响和改变世界的出口。Agent的行动并非预设的固定程序,而是根据其规划动态生成的。其核心能力在于工具调用(Tool Use)。

4.2技术栈成熟:从开源框架到商业化平台

AI Agent在2025年的爆发,直接得益于其背后技术栈的快速成熟和标准化。以LangChain、LlamaIndex、AutoGen、CrewAI、MetaGPT等为代表的开源框架,为Agent的核心能力(规划、记忆、工具调用)提供了标准化的、模块化的实现,极大地降低了开发者构建Agent应用的门槛。开发者不再需要从零开始实现复杂的逻辑,而是可以像“搭乐高”一样,快速组合这些框架提供的组件来构建自己的Agent。

2025年,我们看到这些开源项目开始向更成熟的“Agent平台”演进。这些平台不仅提供开发工具,还提供了一系列商业化的服务,形成了一个完整的生态系统:

Agent托管与无服务器执行:平台提供Agent的云端运行环境,开发者无需关心服务器的配置和运维,只需上传自己的Agent代码即可实现7×24小时的在线运行。

工具商店与API市场:平台预置了大量常用的工具(API),例如发送邮件、预订酒店、查询股票、操作各种SaaS软件(如Salesforce, Jira, Notion)等。开发者可以轻松地将这些工具授权给自己的Agent使用,极大地扩展了Agent的能力边界。

监控、调试与分析:平台提供可视化的界面,让开发者可以实时监控Agent的运行状态、查看其详细的“思考链”、定位错误,并分析其性能和成本。

多智能体协作环境:更先进的平台开始支持“多智能体系统”(Multi-Agent Systems)的构建和管理。在这个系统中,不同的Agent可以扮演不同的角色(如“产品经理Agent”、“程序员Agent”、“测试工程师Agent”),它们通过标准的通信协议(如A2A)进行交流、协作、谈判,共同完成一个单一Agent无法完成的复杂项目。

4.3应用爆发:从个人助理到企业自动化

成熟的技术栈催生了Agent应用的全面爆发,覆盖了从个人生产力到企业级自动化的广泛场景:

AI软件工程师:这是2025年最引人注目的Agent应用方向。以Cognition AI的Devin为代表,这类Agent能够端到端地完成软件开发任务。用户只需用自然语言描述需求,Devin就能够自主学习不熟悉的技术、编写代码、修复bug、进行测试,并最终完成部署。它在SWE-bench基准上解决问题的能力,已经超过了许多人类初级工程师。这预示着软件开发这一复杂的人类智力活动,正在被AI重塑。

AI市场分析师与研究员:这类Agent能够自动监控全网的新闻、报告、社交媒体和市场数据,根据设定的主题(例如,“分析2025年中国新能源汽车市场的竞争格局”)进行信息的抓取、清洗、整理和深度分析,并最终自动生成一份结构完整、图文并茂、包含数据洞察和趋势预测的深度研究报告。

自主的个人助理:AI助理不再是被动地回答问题,而是能够主动地、跨应用地为用户完成任务。例如,用户只需说一句“帮我安排下周三和张总的会议”,Agent就会自动检查双方的日历、协调空闲时间、发送会议邀请、预订会议室,并在会前自动整理好相关的背景资料发送给用户。

企业自动化工作流(Hyperautomation):这是AI Agent在B端最具想象力的应用。通过将企业内部的OA、ERP、CRM等多个独立的IT系统通过Agent打通,可以实现跨系统的、端到端的业务流程自动化。例如,一个“销售订单处理Agent”可以在CRM中收到新订单后,自动去ERP中检查库存、在物流系统中安排发货、在财务系统中生成发票,并自动给客户发送包含物流单号的确认邮件。这比传统的RPA(机器人流程自动化)更加灵活和智能。

4.4智能体经济(Agent Economy)的黎明

AI Agent的商业化,正在催生一个全新的“智能体经济”。在这个经济体中,AI不再仅仅是工具,而是作为独立的经济参与者,提供服务、创造价值并参与分配。新的商业模式正在涌现:

订阅制“数字员工”:企业可以像雇佣人类员工一样,按月或按年订阅一个“财务分析Agent”、“客户支持Agent团队”或“初级程序员Agent”。这些“数字员工”可以7×24小时不间断工作,成本远低于人力,且不会疲劳、不会犯重复性错误。

结果导向付费(Outcome-based Pricing):用户不再为Agent的计算过程或使用时长付费,而是为其创造的商业价值付费。例如,一个“销售线索挖掘Agent”可以根据其最终带来的有效销售线索数量来收费;一个“广告投放优化Agent”可以根据其提升的广告转化率来分享收益。这种模式将AI服务商与客户的利益深度绑定。

Agent应用商店(Agent Store):类似于苹果的App Store或Salesforce的AppExchange,未来将会出现面向AI Agent的“应用商店”。开发者可以开发出各种功能的、面向特定场景的Agent并上架销售,个人用户和企业可以根据自己的需求,购买、组合不同的Agent来打造个性化的“超级助理”或自动化工作流。平台则从中抽取分成,形成一个繁荣的开发者生态。

AI Agent的爆发,标志着AI的角色正在从一个被动的“信息提供者”转变为一个主动的“任务执行者”和“价值创造者”。它将彻底改变人机交互的方式,并有望重塑软件行业、服务行业乃至整个社会的生产力组织形式。当然,这也将对现有的商业模式和劳动力市场带来颠覆性的冲击,并引发关于AI伦理、责任归属、安全治理和社会公平的更深层次的社会讨论,这些都将是未来几年需要全社会共同面对和解决的重大课题。

本白皮书共计分为“前言、全球AI大模型发展现状与趋势、AI大模型开发核心技术栈、算力基础设施与国产替代、主流开源大模型生态、AI应用开发与落地实践、开发者社区与生态建设、结论”八大部分内容。上述文章仅为「全球AI大模型发展现状与趋势」的部分内容摘选。

完整版白皮书,请扫描下方二维码下载。